JAPANESE

GARDEN

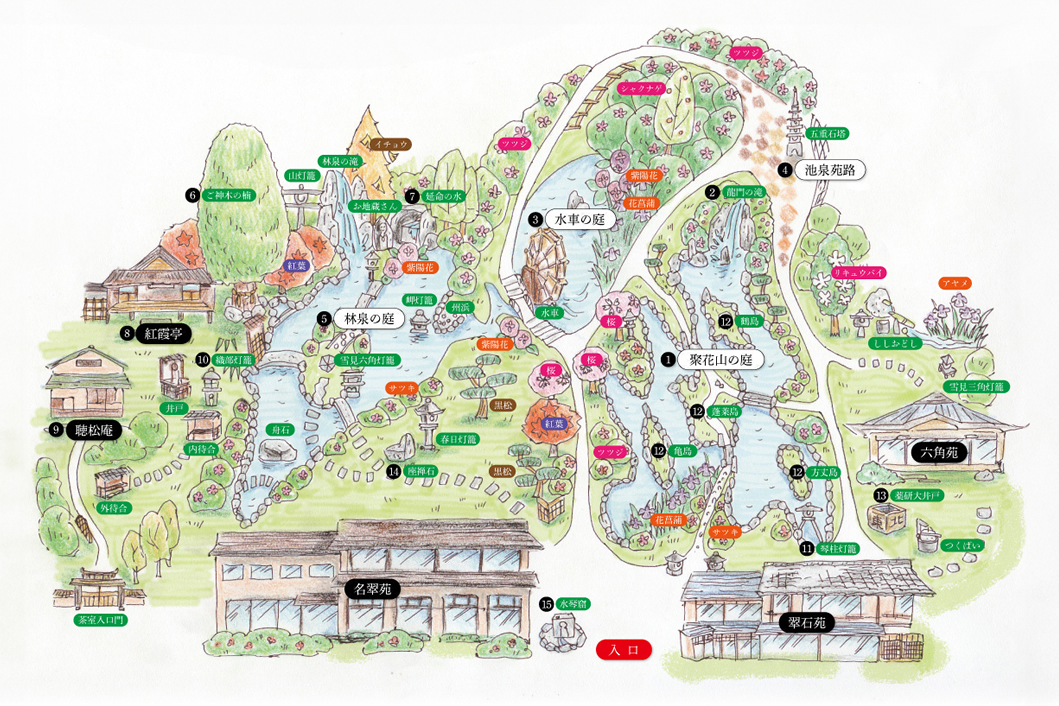

庭園

景色、音、香り。

五感で楽しむ庭へようこそ。

優雅な日本庭園を

ご案内いたします。

創設者 金井半兵衛

屋号は創設者にちなんで「半べえ」。

半べえの歩みは、創設者・金井半兵衛と息子・金井半が観光や食文化の名所を

作ろうと昭和8年にこの地に全国からツツジの苗を1万本とりよせ

植樹したことから始まりました。

半兵衛の孫・判が志を受け継ぎ重森三玲氏に作庭を依頼。

聚花山の庭を完成させ料亭を営み、

広島の観光と食文化の発展に注力いたしました。

現在で5代目になりその志は今も引き継がれています。

重森氏3世代の庭園作品が一度に愉しめる

「聚花山の庭」

重森 三玲(しげもりみれい)(明治29~昭和50年)

昭和期の日本を代表する作庭家で、日本庭園史の研究家。

『日本庭園史 図鑑』全26巻を著し、庭園史研究の基礎を築きました。作庭家としても多くの作品を残し、「昭和の小堀遠州」と称えられます。代表作は東福寺方丈庭園、松尾大社松風苑など。

「水車の庭」

重森 完途(しげもりかんと)(大正12~平成4年)

作庭家、庭園史研究家で重森三玲氏の長男。父と共に『日本庭園史大系』全33巻を完成。主な作品に、長安寺大方丈前薬師三尊四十九燈の庭など。

「池泉苑路」

重森 千靑(しげもりちさを)(昭和33年~)

作庭家、庭園史研究家。

重森三玲氏の孫。主な作品は松尾大社瑞翔殿庭園、長保寺寂光の庭など多数。著作は『日本の10大庭園』、『京の庭』など。